Sorgbruch & Göltzschmündung

Industriekultur und Naturerlebnis im Göltzschtal

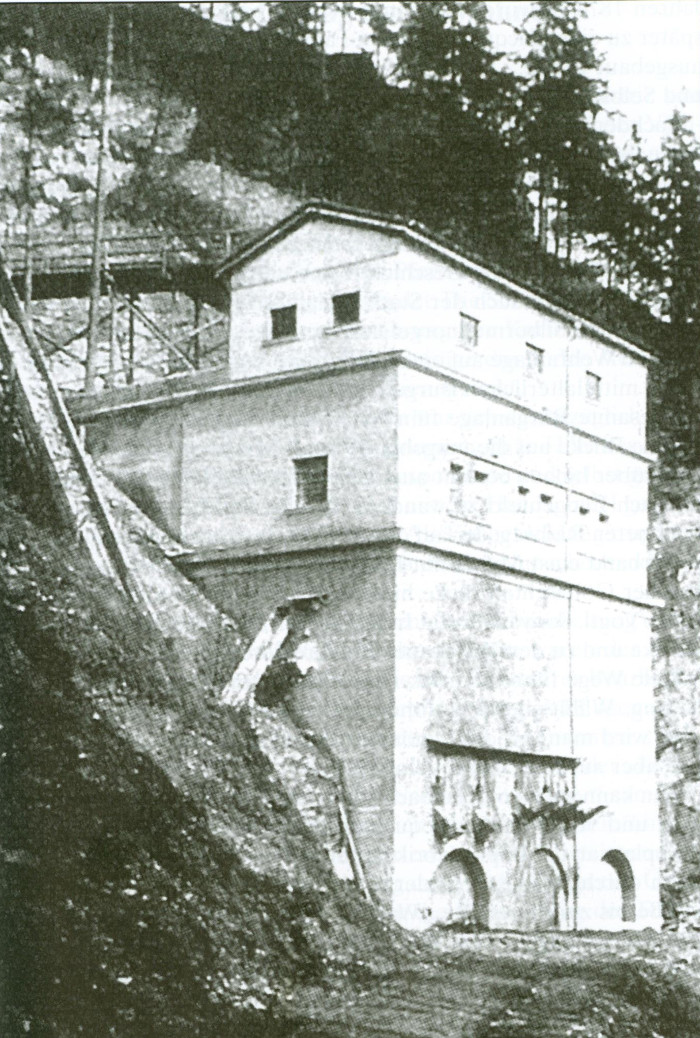

Hier treffen Geschichte, harte Arbeit und eindrucksvolle Natur direkt aufeinander. Der unscheinbare Betonklotz am Wegesrand ist ein Relikt des ehemaligen Diabas-Steinbruchs im „Sorgbruch“, der bis über 1930 hinaus genutzt wurde. Das harte Gestein wurde mit Sprengungen gelöst, talwärts transportiert und von Hand weiterverarbeitet – eine körperlich anspruchsvolle und gefährliche Arbeit.

Heute bietet der Ort ein beeindruckendes Naturerlebnis: Nach Regenfällen oder zur Schneeschmelze entsteht hier ein bis zu 20 Meter hoher Wasserfall – ein faszinierendes Schauspiel aus Natur und industrieller Vergangenheit.

Zudem erzählt das Göltzschtal von der sagenhaften Goldsuche: Schon vor Jahrhunderten suchten „Venetianer“ heimlich in Uferhöhlen nach Gold, wie die Legende vom „Goldsucher von Sachswitz“ berichtet.